Позитивисты — это философы, которые считали, что все явления в мире можно объяснить с помощью науки и фактов. Казалось бы, а в чем они не правы? Не можешь доказать что-то экспериментально — не утверждай, что это истинно.

И все же позитивисты подверглись тонне критики. Давай разбираться, кто и за что их критиковал, и насколько это было обосновано.

Время чтения: 10 минут

Хочешь лучше разобраться в теме? Скачивай приложение «Интроверт» — 2000 академических лекций в одном приложении

Нельзя игнорировать историю и культуру

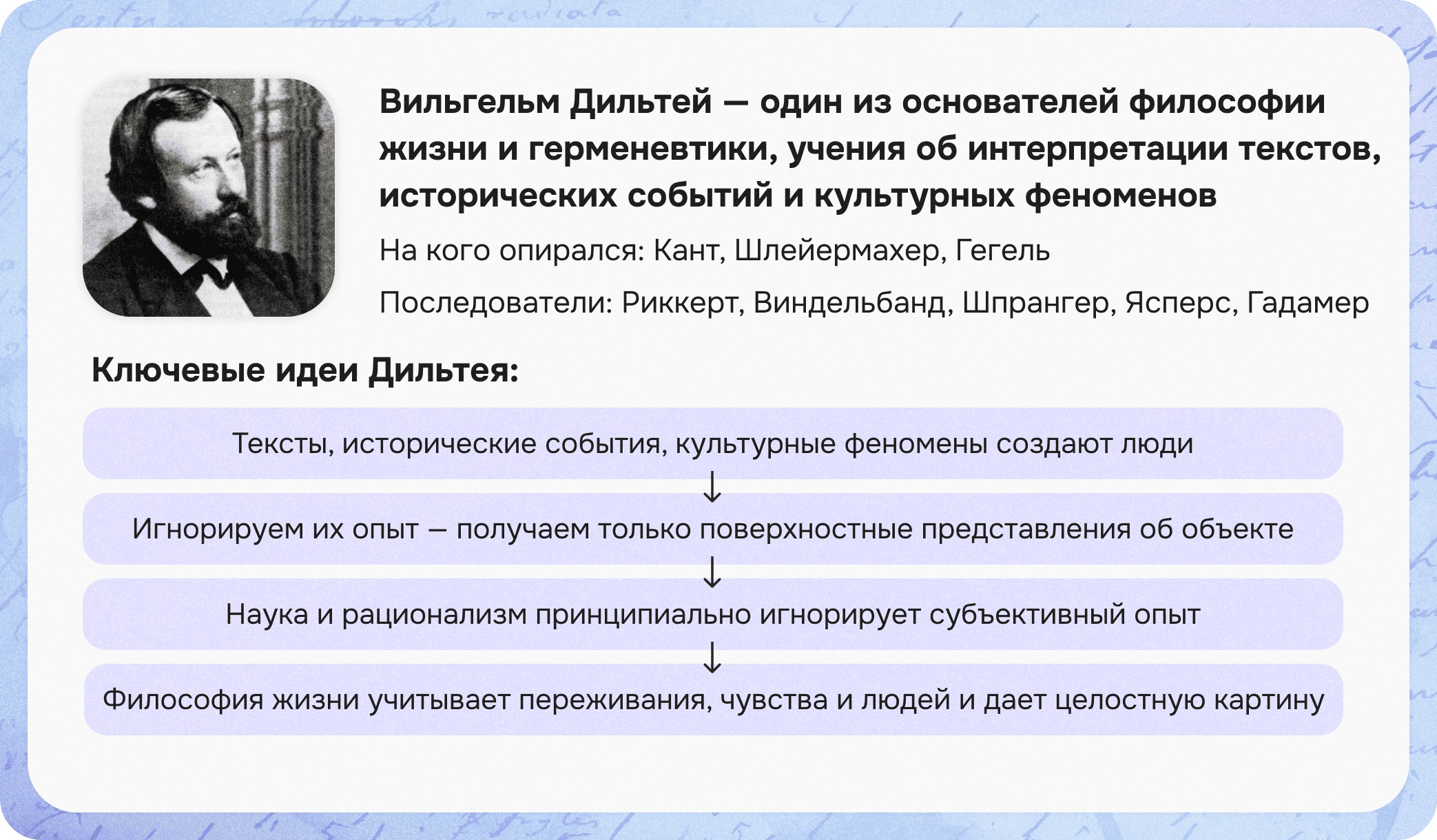

Позитивисты утверждали, что наука должна опираться только на факты, доступные наблюдению и измерению. По их мнению, все, что нельзя проверить эмпирически, не имеет научной ценности. Поэтому их критиковали за то, что они игнорировали важность человеческого опыта, культуры и истории. Среди скептиков был, например, Вильгельм Дильтей — немецкий философ и историк культуры.

Дильтей настаивал, что гуманитарные знания нельзя свести к методам естественных наук. Ведь они изучают смысловые структуры, а не физические явления.

Представь, что ты смотришь на яблоко. Физика будет изучать, что это за объект: его форму, состав, массу, как он падает, какие силы на него действуют — словом, все, что происходит с яблоком в реальном мире.

Психология, в свою очередь, будет изучать, как ты воспринимаешь это яблоко: какие мысли и чувства оно у тебя вызывает, почему ты можешь подумать, что оно вкусное, как связаны твои воспоминания о яблоках с эмоциями, которые ты испытываешь. Она занимается смысловыми структурами, тем, как ты воспринимаешь объект, какие значения ему придаешь и как он влияет на твои мысли и поведение.

Поэтому понимание культуры и истории невозможно без учета внутреннего опыта людей, их эмоций, мотивов и целей. Так что важно развивать методы интерпретации, а не только наблюдение и эксперимент.

Полная проверка подлинности невозможна

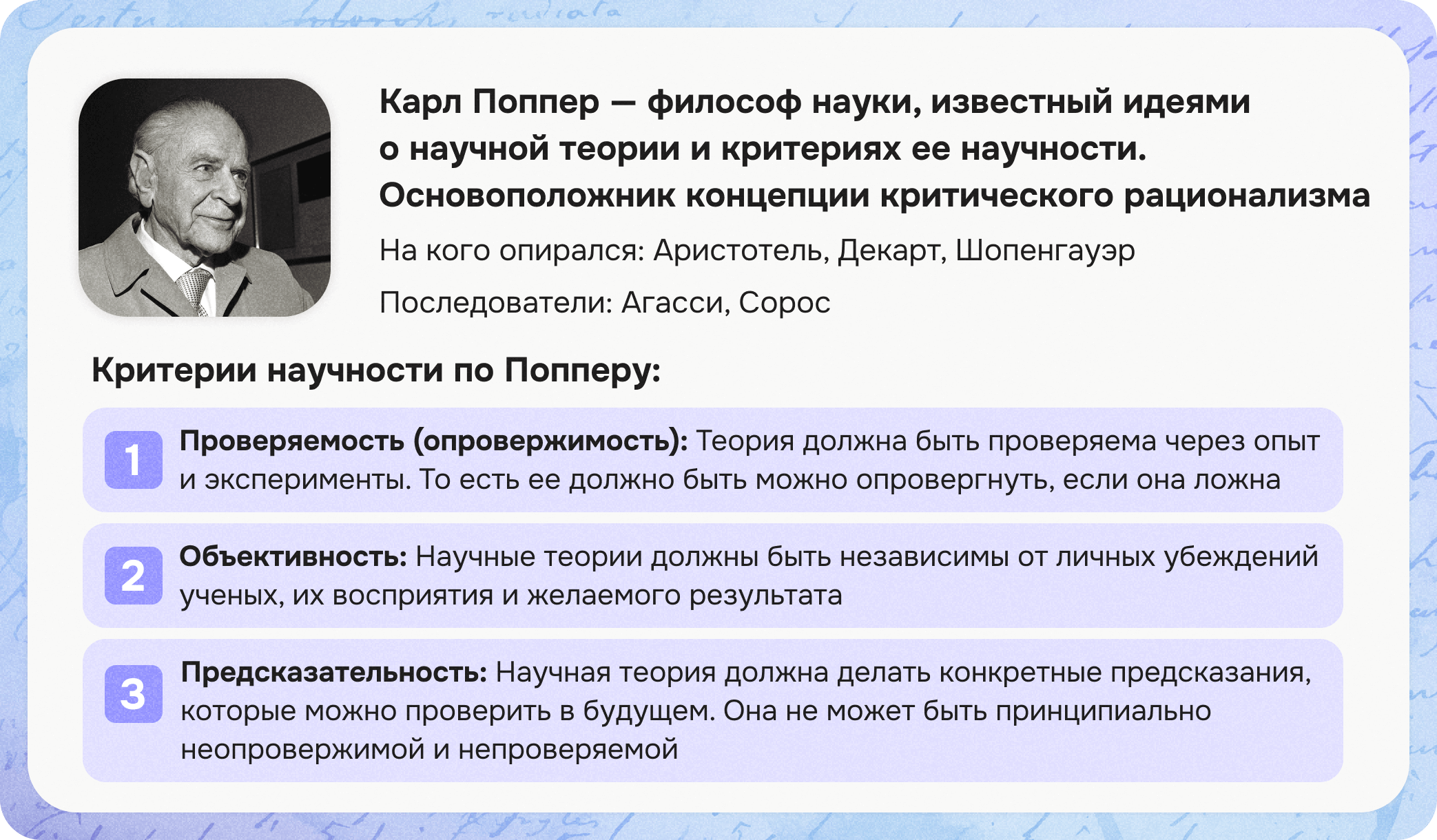

Позитивисты настаивали на повсеместной верификации. Все научные теории должны быть проверяемыми и поддающимися строгой проверке данных. Они считали, что только таким образом можно доказать истинность. Но тут вмешался Карл Поппер, австрийский и британский философ и социолог. Он показал, что полная верификация любой научной теории невозможна, так как никогда нельзя доказать, что теория истинна при любых условиях.

Вместо верификации Поппер предложил принцип фальсифицируемости. Согласно ему, любую теорию можно проверить и опровергнуть с помощью экспериментов и наблюдений, иначе она ненаучна.

Поппер утверждал, что позитивизм игнорирует сложность научного процесса и природу научных гипотез. Научный процесс заключается не в подтверждении теорий, а в их постоянной проверке и опровержении, что способствует прогрессу знаний. Природа научных гипотез заключается в том, что они не окончательные истины, а предположения, которые можно проверять, опровергать или уточнять через эксперименты и наблюдения.

Пример: мы утверждаем, что все лебеди белые. Согласно принципу верификации, нам нужно наблюдать всех лебедей в мире, чтобы подтвердить это утверждение. Мы могли бы провести тысячи наблюдений и найти множество белых лебедей, и теоретически это подтвердит нашу гипотезу. Но в реальности невозможно проверить всех лебедей на планете. Кроме того, в будущем может появиться лебедь другого цвета. Поэтому теория, что все лебеди белые, никогда не может быть полностью верифицирована или доказана на 100%.

Принцип фальсифицируемости, с другой стороны, говорит, что нужно проверять гипотезы через опровержение. Если мы утверждаем, что все лебеди белые, достаточно найти хотя бы одного черного лебедя, и гипотеза уже не будет правдивой.

Таким образом, фальсифицируемость делает теорию более практичной и проверяемой, потому что она сразу дает ясный критерий, при котором теорию следует отклонить, в отличие от верификации, где проверка может быть бесконечной.

Наука, по Попперу, должна двигаться вперед не за счет подтверждения истин, а за счет опровержения неверных гипотез. Что мы и видим в истории науки.

Наука развивается нелинейно

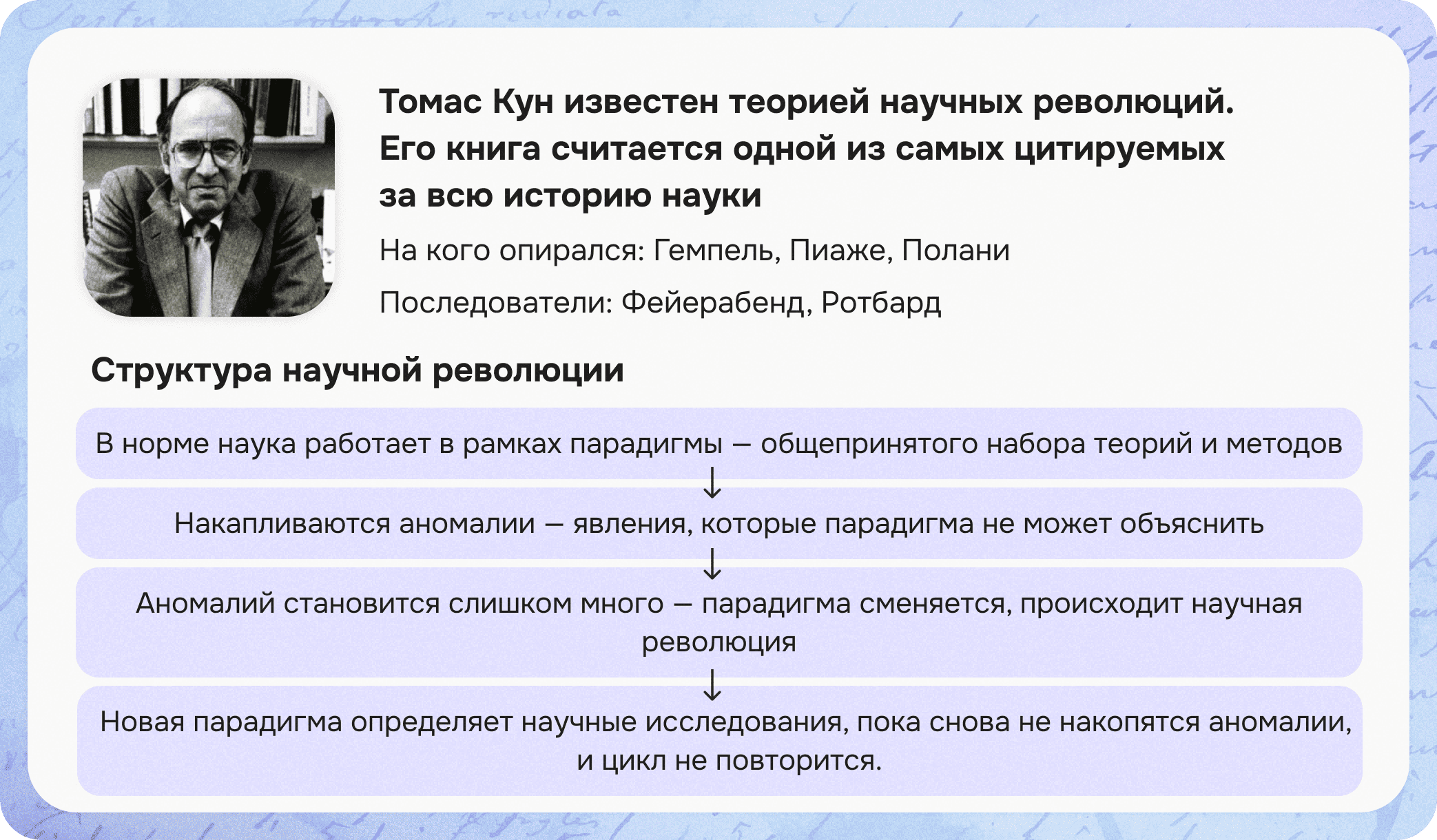

Позитивисты считали, что наука развивается линейно, постепенно накапливает знания и подтверждает теории с помощью наблюдений и экспериментов. Они считали, что прогресс науки — это последовательное и непрерывное улучшение теорий, как будто без революционных изменений и скачков. Но американский историк и философ науки Томас Кун резко опроверг это представление.

Томас Кун выдвинул идею, что наука развивается через смены парадигм — фундаментальные изменения в научных теориях и мировоззрениях. То есть наука все время проходит циклы, где старые теории заменяются новыми. Примером может служить переход от классической механики Ньютона к теории относительности Эйнштейна. До того, как были найдены аномалии, которые нельзя было объяснить законами Ньютона, например, аномалии в движении Меркурия, научное сообщество придерживалось старой парадигмы. Когда же Эйнштейн предложил новую теорию, она не только объяснила эти аномалии, но и изменила саму концепцию пространства и времени, что стало новым этапом в развитии физики.

А еще научные теории не являются вечными и универсальными истинами, а зависят от исторического контекста, в котором их разработали. Теория, которая кажется научно обоснованной в одном историческом периоде, может устареть и смениться другой, более подходящей. Это подрывает идею позитивистов об абсолютной объективности науки, которая, по их мнению, должна быть независимой от времени и места. Кун утверждал, что даже научное сообщество в разные эпохи воспринимает одни и те же данные через призму господствующей парадигмы. А это влияет на то, как данные интерпретируются и какие теории считаются научными.

Примером может служить теоретическая революция в медицине, когда в XVII–XVIII веках представление о здоровье и болезни, основанное на гуморальной теории баланса четырех жидкостей в организме, уступило место более современному пониманию, которое опирается на клеточную теорию. Эта смена парадигм показала, что не все теории могут быть объективными и универсальными.

В общем, позитивисты опять игнорировали исторический и социальный контекст, в котором развивается наука. Поэтому их представление о науке было упрощенным и статичным.

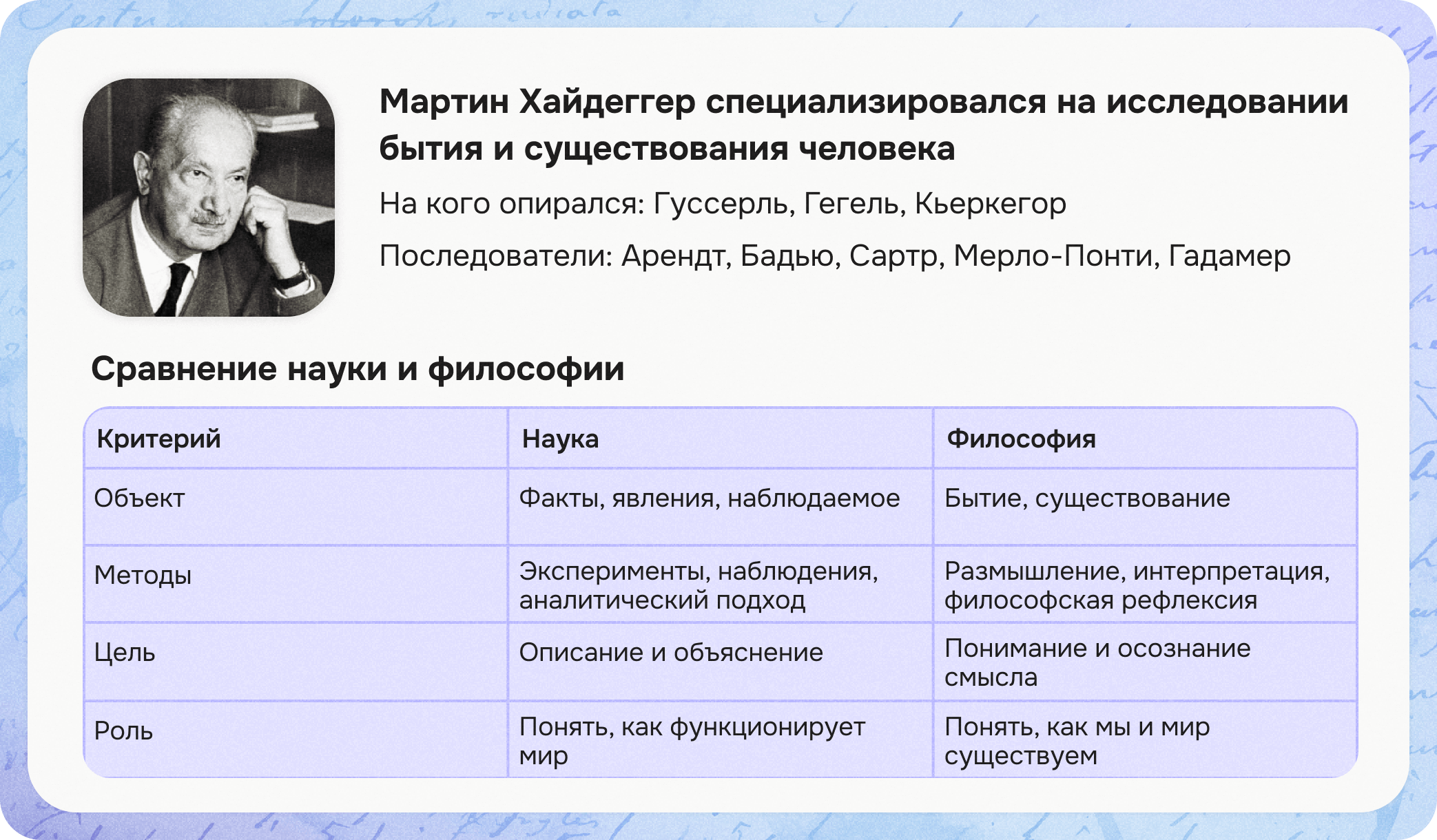

Наука не может ответить на философские вопросы

Ученый легко опишет, как, например, работает сердце или как проходит химическая реакция. Однако ученый-позитивист не сможет ответить на вопросы о сути бытия или о смысле человеческого существования, потому что его подход ограничивается только тем, что доступно наблюдению и научному анализу. Именно против этой ограниченности и высказывался Мартин Хайдеггер, немецкий философ, развивавший феноменологию, экзистенциализм и герменевтику.

Хайдеггер критиковал позитивизм за склонность сводить все бытие к наличному сущему, то есть к тому, что доступно наблюдению и научному анализу. Позитивизм, по мнению Хайдеггера, ограничивает философское мышление рамками фактического и наблюдаемого и игнорирует более фундаментальные вопросы о смысле бытия.

Например, наука может исследовать, как функционирует человеческий мозг, какие процессы происходят в нейронах, как мы воспринимаем мир через органы чувств. Это все можно изучить с помощью методов наблюдения, измерений и экспериментов. Но по мнению Хайдеггера, наука не может сказать, что значит быть человеком и каково наше существование в этом мире. Ведь это нельзя измерить или пронаблюдать. Именно тут философия должна прийти на помощь и помочь отыскать смысл существования, сущность бытия и человеческого опыта. Философия обращает внимание на те аспекты бытия, которые наука не может охватить — переживания, смысл жизни и глубинные вопросы о том, что значит «быть».

Что же получается? Позитивизм ограничивает науку, рассматривая ее как линейный процесс, где истина доказывается через верификацию или накопление данных. В реальности же наука гораздо сложнее и не может игнорировать более фундаментальные вопросы, которые касаются смысла бытия и не могут быть решены только через эмпирические исследования.

Выходит, позитивизму все еще нужна философия, от которой ученые так стремились отказаться. Наука объясняет, как происходят явления, а философия помогает понять, что они значат и каково их место в контексте человеческого существования. Научное познание и философские размышления не должны конкурировать, а наоборот, должны дополнять друг друга.

Что же получается? Позитивизм ограничивает науку, рассматривая ее как линейный процесс, где истина доказывается через верификацию или накопление данных. В реальности же наука гораздо сложнее и не может игнорировать более фундаментальные вопросы, которые касаются смысла бытия и не могут быть решены только через эмпирические исследования.

Выходит, позитивизму все еще нужна философия, от которой ученые так стремились отказаться. Наука объясняет, как происходят явления, а философия помогает понять, что они значат и каково их место в контексте человеческого существования. Научное познание и философские размышления не должны конкурировать, а наоборот, должны дополнять друг друга.

Литература:

- В. Дильтей «Сущность философии» Интрада, 2001.

- К. Поппер «Логика научного исследования» Республика, 2005.

- Т. Кун «Структура научных революций» АСТ, 2020.

- М. Хайдеггер «Бытие и Время» Академический проект, 2015.

Автор: Алёна Сухинина, философ (ПГНИУ), популяризатор науки