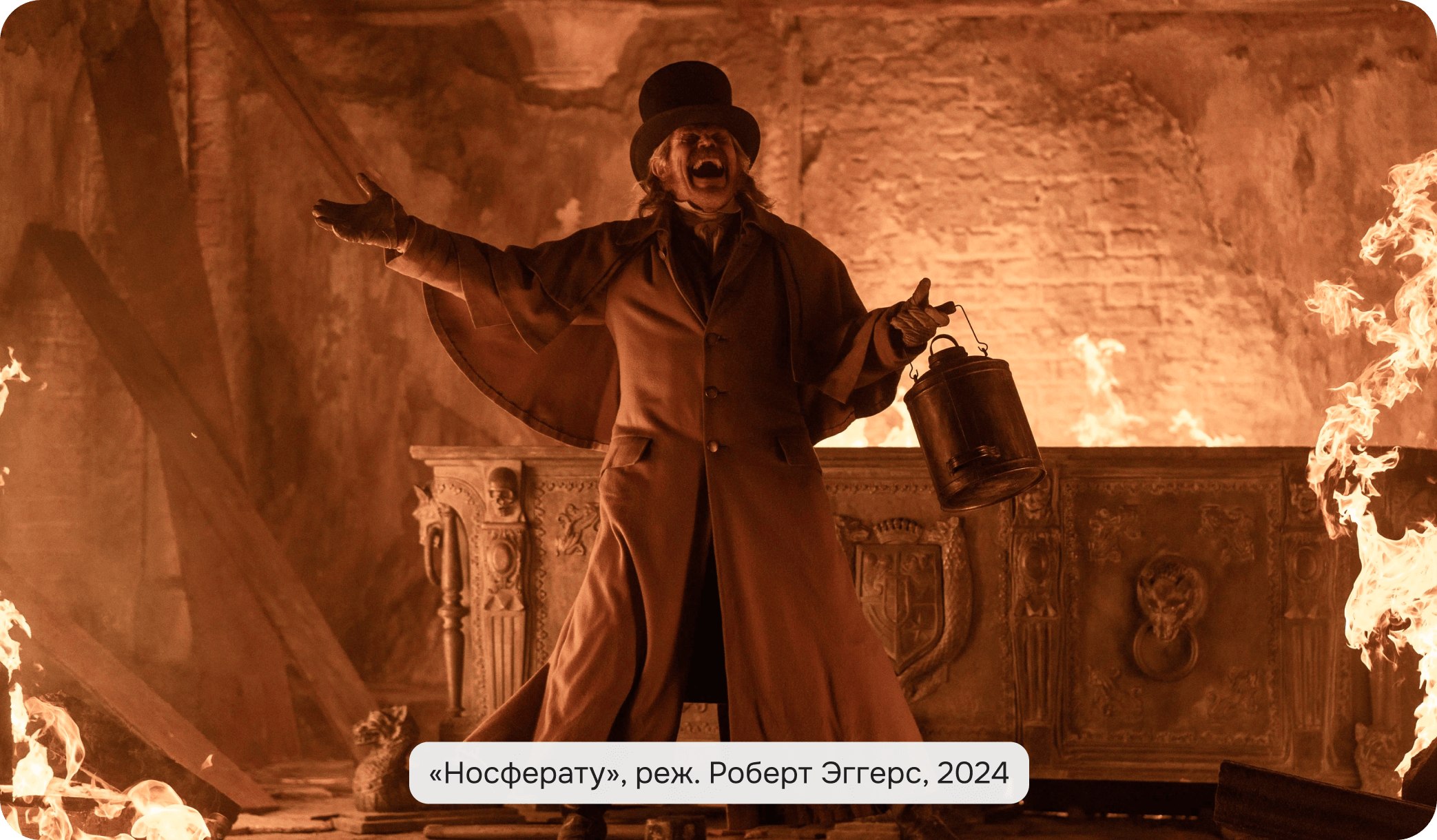

Новый фильм самого эффектного мастера хорроров в наши дни — Роберта Эггерса, мы ждали целый год. Режиссер прошел непростой путь от инди-картин до вверенных ему больших бюджетов на кино любого уровня. И вот мечта стала реальностью — Эггерс грезил о ремейке «Носферату» Мурнау еще с подростковых лет. Правда, увлечение идеалом слишком заметно. И пока большинство критиков и зрителей хвалит новый фильм, мы нашли в нем неточности и пробоины. О них рассказываем в статье.

Сюжет

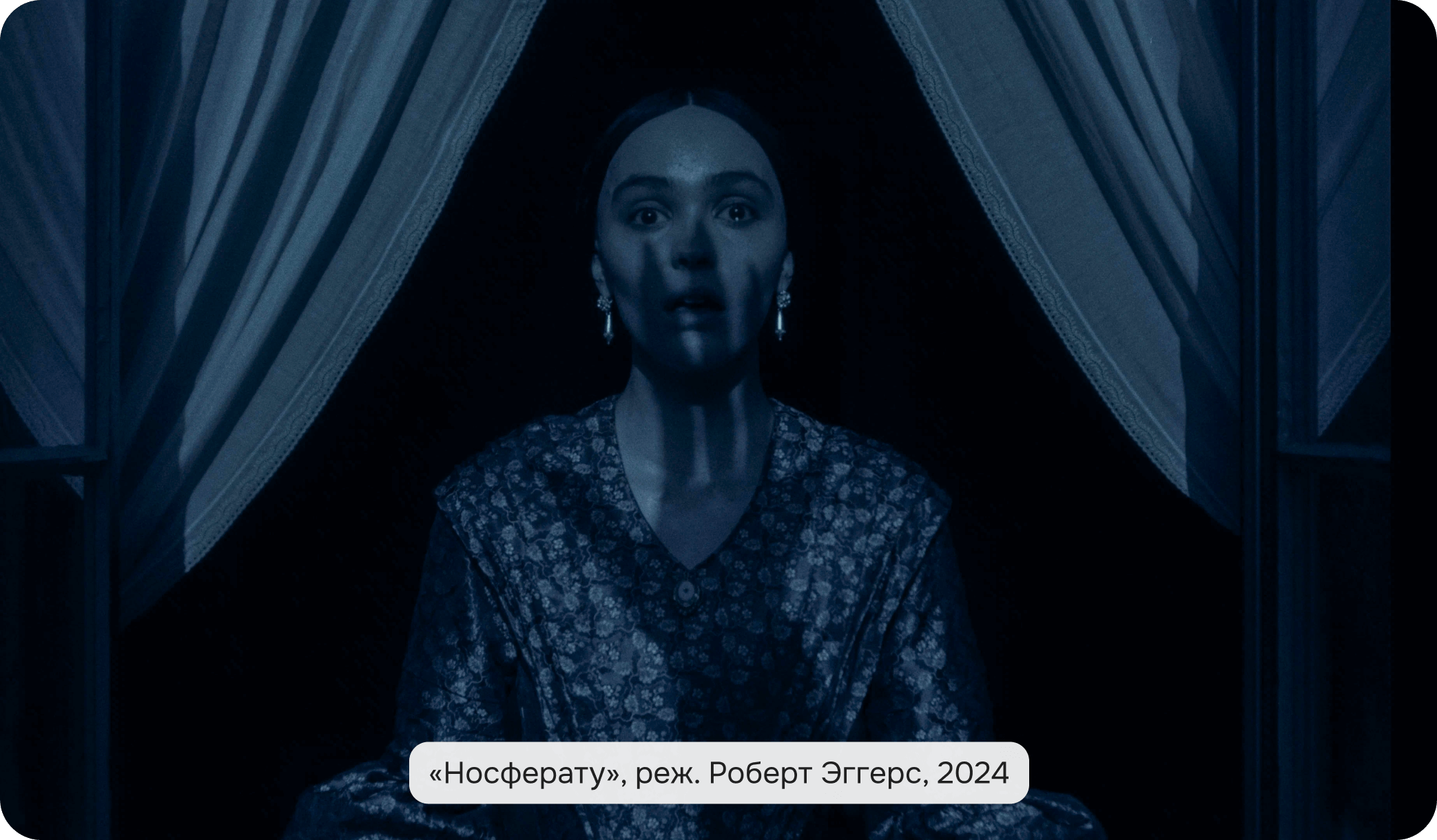

Германия, Висборг, 1838 год. Когда-то юная Эллен (Лили-Роуз Депп) была так одинока, что обратилась к силам тьмы. Взамен на любовь и ласку она пообещала стать невестой самой Смерти. Спустя много лет девушка выходит замуж за Томаса (Николас Холт). Новоиспеченный муж нежен с Эллен. Однажды он должен отправиться в командировку в замок к графу Орлоку (Билл Скарсгард), чтобы заключить важную сделку на крупную сумму. Но пока муж в отъезде, Эллен погружается в меланхолию и странную одержимость. Ведь граф Орлок и есть сама Смерть. А значит, час законного воссоединения очень близок.

Стремление к нетленной классике

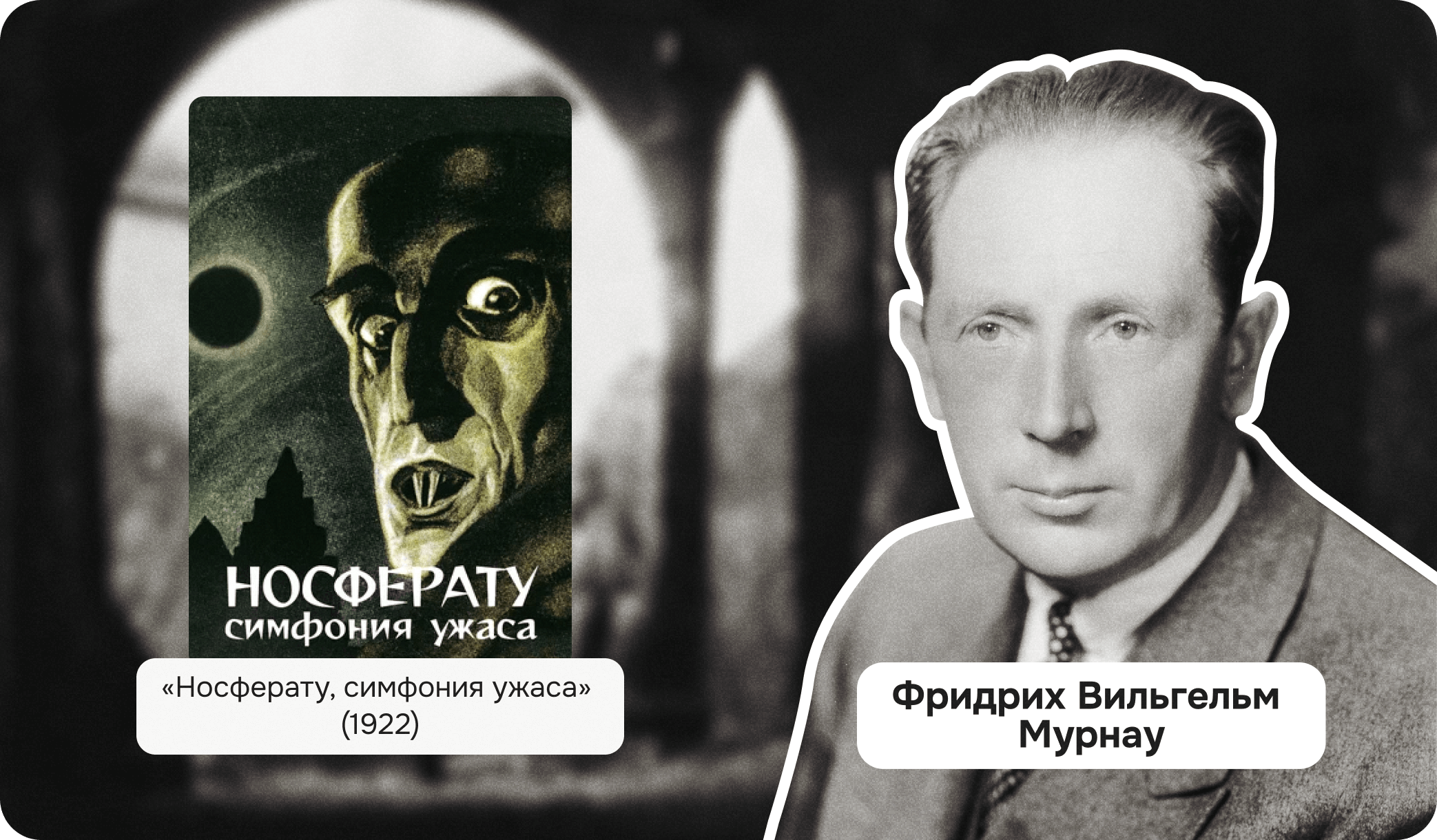

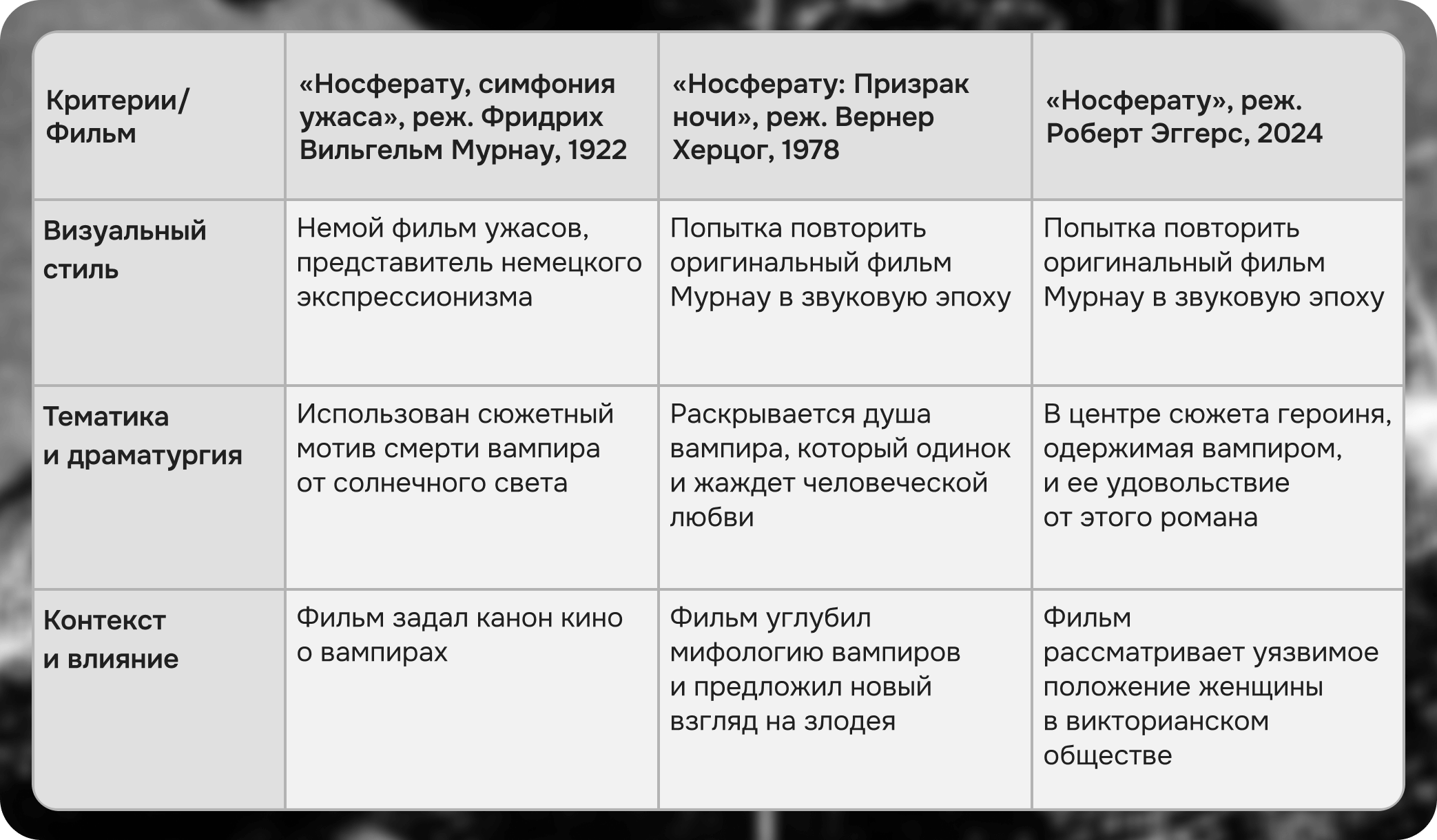

Однажды в уже далеком 1922 году Фридрих Вильгельм Мурнау решил экранизировать роман Брэма Стокера «Дракула». Но ему нужно было обойти вдову писателя, которая имела все права на произведение и не давала согласия на экранизацию. Режиссер решил немного изменить сюжет, перенести действие из Англии в Германию и дать другое имя антагонисту — граф Орлок. Но женщина через суд все равно добилась того, чтобы все копии фильма были уничтожены. Лишь благодаря счастливой случайности сохранилось пара кинопленок, подготовленных для зарубежного проката.

И теперь, даже спустя больше 100 лет со дня выхода, «Носферату, симфония ужаса» остается знаковой классикой кинематографа.

В нем Мурнау во всей красе показал особенности немецкого экспрессионизма с жесткими контрастами света и тени, экспрессивной актерской игрой и гримом. А еще с новыми искаженными пространствами, которые не были похожи на реальность, но отображали внутренние конфликты героев. Мурнау создал одни из самых поэтичных образов и даже задал вампирский канон. Именно после выхода фильма широко распространился миф о том, что вампиры умирают от взаимодействия с солнечным светом. В то время как у Стокера в романе даже есть сцена, где Дракула появляется днем на улицах Лондона. А режиссер Э. Элиас Мэридж даже посвятил Мурнау целое кино — «Тень вампира». Его можно охарактеризовать как фантазию под соусом правды о «Носферату». Там даже форсируется версия о том, что исполнитель роли Орлока — Макс Шрек — и в жизни был вампиром.

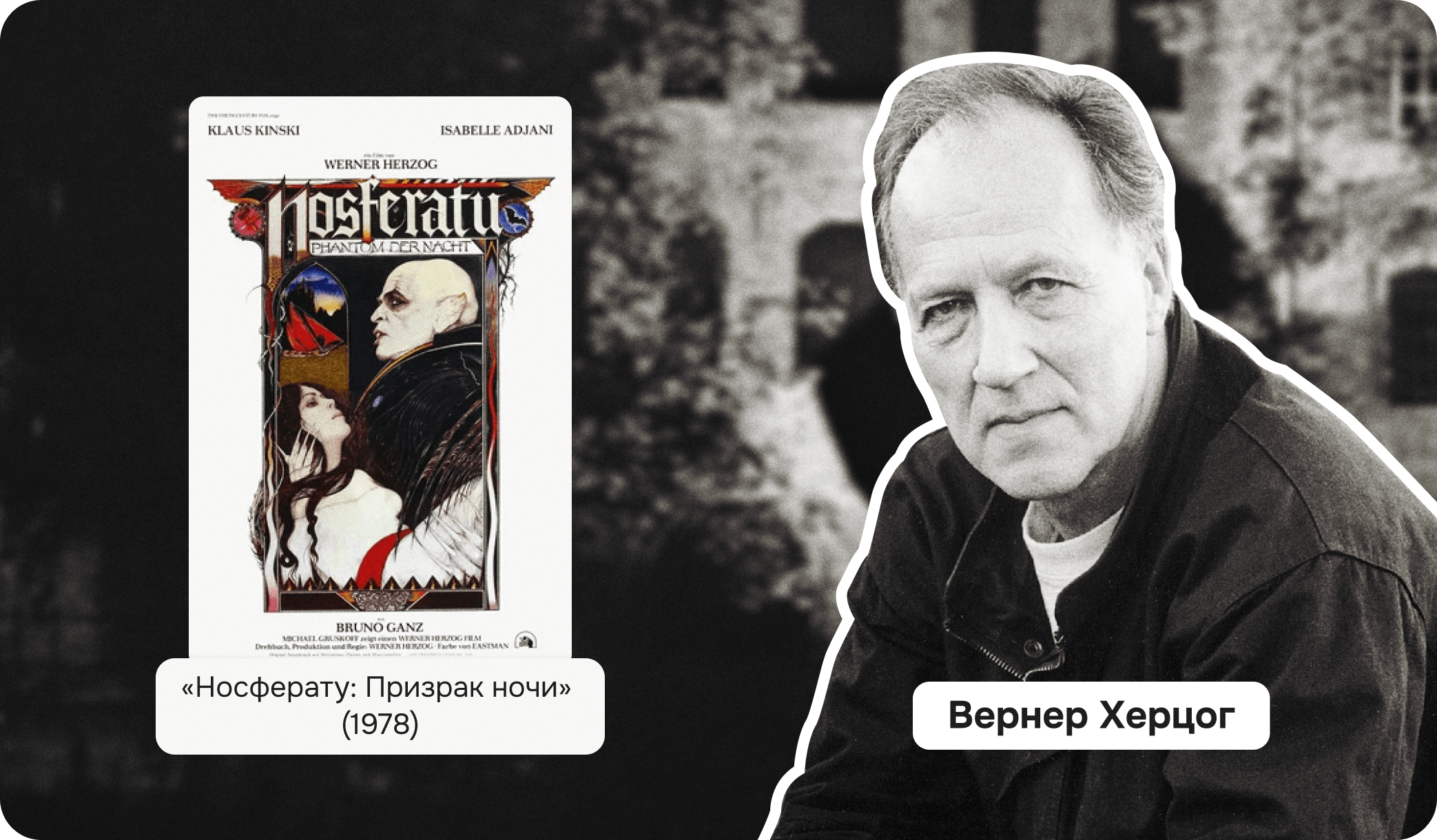

Современный ремейк Эггерса далеко не первый в истории кино. До него на «Носферату» пробовал замахнуться другой немецкий режиссер — Вернер Херцог.

В нем Мурнау во всей красе показал особенности немецкого экспрессионизма с жесткими контрастами света и тени, экспрессивной актерской игрой и гримом. А еще с новыми искаженными пространствами, которые не были похожи на реальность, но отображали внутренние конфликты героев. Мурнау создал одни из самых поэтичных образов и даже задал вампирский канон. Именно после выхода фильма широко распространился миф о том, что вампиры умирают от взаимодействия с солнечным светом. В то время как у Стокера в романе даже есть сцена, где Дракула появляется днем на улицах Лондона. А режиссер Э. Элиас Мэридж даже посвятил Мурнау целое кино — «Тень вампира». Его можно охарактеризовать как фантазию под соусом правды о «Носферату». Там даже форсируется версия о том, что исполнитель роли Орлока — Макс Шрек — и в жизни был вампиром.

Современный ремейк Эггерса далеко не первый в истории кино. До него на «Носферату» пробовал замахнуться другой немецкий режиссер — Вернер Херцог.

На главные роли он позвал видных актеров эпохи: Клауса Кински и Изабель Аджани. Режиссер ориентировался на оригинальный фильм, стремился к похожей стилистике и даже в открытую копировал некоторые культовые кадры. И если Мурнау задал канон вампирской тематики и создал уникальный визуальный стиль фильма, то Херцог добавил этой истории еще немного психологизма. На первое место вышло тотальное одиночество вампира и его стремление почувствовать человеческое тепло и любовь.

Наконец, Роберт Эггерс, как и Херцог, хотел если не превзойти, то переосмыслить шедевр Мурнау. Но, кажется, идолопоклонничество сыграло злую шутку с режиссером.

Эггерс всегда обращается к далекому прошлому — действие его «Ведьмы» разворачивается где-то в 1630-х, «Маяка» — в 1890-х, «Варяга» — в 895-м, «Носферату» — в 1838-м.

Прошлое видится режиссеру куда более комфортным временем для творчества, чем XX и XXI века. Так проще обосновать мрачную сказочность его сюжетов. А легенды и мифы тех времен в системе Эггерса как будто объясняют грядущие беды человечества и критикуют устои общества или пороки людей. Например, «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой выворачивает наизнанку традиции пуританской общины, пока главная героиня познает плод запретной сексуальности. А «Маяк» исследует жадность и стремление к власти, где в финале и вовсе пересказывается миф о Прометее на новый лад.

А вот «Носферату» как раз не хватает глубины мысли и сложносочиненных конструкций в отношениях персонажей с собой и другими. Эггерс слишком увлекается физическим воплощением идеи и совершенно забывает про смысловое наполнение. Поэтому новинка выглядит, конечно, эффектно, но безжизненно.

Наконец, Роберт Эггерс, как и Херцог, хотел если не превзойти, то переосмыслить шедевр Мурнау. Но, кажется, идолопоклонничество сыграло злую шутку с режиссером.

Эггерс всегда обращается к далекому прошлому — действие его «Ведьмы» разворачивается где-то в 1630-х, «Маяка» — в 1890-х, «Варяга» — в 895-м, «Носферату» — в 1838-м.

Прошлое видится режиссеру куда более комфортным временем для творчества, чем XX и XXI века. Так проще обосновать мрачную сказочность его сюжетов. А легенды и мифы тех времен в системе Эггерса как будто объясняют грядущие беды человечества и критикуют устои общества или пороки людей. Например, «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой выворачивает наизнанку традиции пуританской общины, пока главная героиня познает плод запретной сексуальности. А «Маяк» исследует жадность и стремление к власти, где в финале и вовсе пересказывается миф о Прометее на новый лад.

А вот «Носферату» как раз не хватает глубины мысли и сложносочиненных конструкций в отношениях персонажей с собой и другими. Эггерс слишком увлекается физическим воплощением идеи и совершенно забывает про смысловое наполнение. Поэтому новинка выглядит, конечно, эффектно, но безжизненно.

Не повтори — да неповторим будешь

У «Носферату» Эггерса есть три главных провала. Первый — это недоработки сценария и драматургические пробелы. История о вампире и одержимой девушке получается несвязной и невнятной. В единую канву никак не укладывается болезненный роман, мистика и чума. Это все прекрасно работает на атмосферу, но никак не развивает сюжет.

Фокус в первых двух актах фильма сильно смещен: главная героиня Эллен подолгу не появляется в кадре. Зритель вынужден наблюдать лишь за путешествием Томаса, который представляет меньший интерес, его несвязными видениями и кораблем с чумой. Главная же линия получает развитие лишь в третьем акте, когда Орлок дает Эллен три ночи на добровольную клятву в любви и верности ему. И при всем этом зрителю не хватает вводных данных и какой-то более развернутой истории главной героини, оказавшейся в смертельной ловушке. Эггерс, конечно, предпринимает попытку погрузиться в мир и детство Эллен, что отличает фильм от первоисточника. Но он не доводит эту попытку до конца.

Еще одна серьезная драматургическая лакуна — это герой Уиллема Дефо, который играет врача-оккультиста. Этот персонаж выглядит в канве фильма «богом из машины». То есть единственным, кто мог бы разрешить непростой конфликт. Лишь случайно обстоятельства могли сложиться так, что профессор фон Франц оказался в Висборге в нужное время. Да еще и с некоторыми знаниями о древнейшем зле и доступом к волшебной энциклопедии.

Фокус в первых двух актах фильма сильно смещен: главная героиня Эллен подолгу не появляется в кадре. Зритель вынужден наблюдать лишь за путешествием Томаса, который представляет меньший интерес, его несвязными видениями и кораблем с чумой. Главная же линия получает развитие лишь в третьем акте, когда Орлок дает Эллен три ночи на добровольную клятву в любви и верности ему. И при всем этом зрителю не хватает вводных данных и какой-то более развернутой истории главной героини, оказавшейся в смертельной ловушке. Эггерс, конечно, предпринимает попытку погрузиться в мир и детство Эллен, что отличает фильм от первоисточника. Но он не доводит эту попытку до конца.

Еще одна серьезная драматургическая лакуна — это герой Уиллема Дефо, который играет врача-оккультиста. Этот персонаж выглядит в канве фильма «богом из машины». То есть единственным, кто мог бы разрешить непростой конфликт. Лишь случайно обстоятельства могли сложиться так, что профессор фон Франц оказался в Висборге в нужное время. Да еще и с некоторыми знаниями о древнейшем зле и доступом к волшебной энциклопедии.

Второй провал Эггерса — это вторичность. Вряд ли фильм может предложить что-то новое и свежее в рамках киноязыка. Эггерс копирует атмосферу из фильма Мурнау, заигрывает с оттенками синего и рыжего, а также с устрашающими тенями. Но всего этого недостаточно, чтобы напугать современного зрителя, который достаточно искушен по части спецэффектов. Саспенс не достигает высшей точки, а большинство сцен-скримеров смотреть скорее неприятно, чем страшно.

Наконец, третий промах — отсутствие переосмысления и высказывания. 1838 год, начало викторианской эпохи, в которой положение женщин было как никогда уязвимым. Женщина воспринималась только как хранительница очага и мать, а любое проявление характера списывалось на истерию или меланхолию. Такие диагнозы ставились и тем женщинам, которые хотели сексуального раскрепощения для удовольствия, а не для деторождения. У Эггерса исследование телесных удовольствий проходит лишь фоном и недостаточно откровенно на чувственном уровне, как того требует тема. Вспомним, например, «Одержимую» Анджея Жулавского. В этом хорроре главная героиня тоже одержима дьяволом и любовной зависимостью. А режиссер через призму распространенного сюжета и систему двойников рассматривает проблемы брака, распад семьи и измену. Эггерс же как будто не определился с главной идеей фильма. Поэтому красивая готическая сказка не цепляет актуализированной сутью.

Наконец, третий промах — отсутствие переосмысления и высказывания. 1838 год, начало викторианской эпохи, в которой положение женщин было как никогда уязвимым. Женщина воспринималась только как хранительница очага и мать, а любое проявление характера списывалось на истерию или меланхолию. Такие диагнозы ставились и тем женщинам, которые хотели сексуального раскрепощения для удовольствия, а не для деторождения. У Эггерса исследование телесных удовольствий проходит лишь фоном и недостаточно откровенно на чувственном уровне, как того требует тема. Вспомним, например, «Одержимую» Анджея Жулавского. В этом хорроре главная героиня тоже одержима дьяволом и любовной зависимостью. А режиссер через призму распространенного сюжета и систему двойников рассматривает проблемы брака, распад семьи и измену. Эггерс же как будто не определился с главной идеей фильма. Поэтому красивая готическая сказка не цепляет актуализированной сутью.

Красивый оммаж

Несмотря на недостатки, пропускать «Носферату» на большом экране мы все же не рекомендуем. Как минимум потому, что Эггерс применяет выведенные в прошлых работах визуальные формулы: надвигающуюся камеру, симметричные изображения, полумрак, игру света и тени. Визуальный стиль — это главное, за что мы полюбили Эггерса и его мрачные сказки. Режиссер не изменяет этому стилю. Он прописывает конкретную партитуру фильма на визуальном и художественном уровне и ни в коем случае не отклоняется от нее.

Кроме того, Эггерс дотошен в исторической достоверности. Свою карьеру в кино режиссер начинал как художник-постановщик. Оттого локации, натурные съемки и костюмы выверены до мельчайших подробностей. Если ты визуальный эстет и перфекционист, то фильм точно придется по вкусу! Режиссер даже привез на съемочную площадку 5000 крыс и отказался от использования компьютерной графики. Все ради правдоподобности и поистине жуткого эффекта.

Кроме того, Эггерс дотошен в исторической достоверности. Свою карьеру в кино режиссер начинал как художник-постановщик. Оттого локации, натурные съемки и костюмы выверены до мельчайших подробностей. Если ты визуальный эстет и перфекционист, то фильм точно придется по вкусу! Режиссер даже привез на съемочную площадку 5000 крыс и отказался от использования компьютерной графики. Все ради правдоподобности и поистине жуткого эффекта.

К слову, о жутком эффекте. Несмотря на отсутствие чего-то и впрямь пугающего, «Носферату», так или иначе, держит в напряжении. Во-первых, во многом благодаря актерской игре Лили-Роуз Депп, которая устрашающе изображает выходы в астрал и присутствие темных сил. А во-вторых, из-за ощущения надвигающегося ужаса и неотвратимости встречи с дьяволом. И это лучшее, что сделал Эггерс для своего фильма.

Как и в сказках братьев Гримм, мы знаем, что час расплаты рано или поздно настанет. Так, Орлок настигнет Эллен и заберет ее плоть и разум через сердце — центр души. Ощущение неизбежности давит с самого начала. А мысль, что победа над злом стоит добровольных жертв, все же позволяет взглянуть на древнюю историю чуть иначе. Это как максимум. А как минимум новый «Носферату» точно заставит нас обратиться к великому первоисточнику Мурнау, погрузиться в мифологию вампиров и прочитать легендарного «Дракулу» Брэма Стокера.

Автор: София Маргацкая, медиааналиитк (НИУ ВШЭ), режиссер игрового кино (СПбШНК)